- Über uns

- Digitale Schule

- Unterricht

- Schulleben

- Neuanmeldungen

- Kalender

- Service

über 1000 Jahre Bildung

Our Story

Der Anfang des heutigen Burggymnasiums liegt im Jahre 852 – dem Jahr der Essener Stiftsgründung in Verbindung mit der Einrichtung einer katholischen Stiftsschule. Da es sich um ein Damenstift handelte, müssen es sogar zwei Schulen gewesen sein. Die Schule der adeligen Damen lag im Münsterumgang innerhalb der Klausur, die Knabenschule, die eigentliche Stiftsschule, hatte ihren Platz in der heute "Am Zwölfling" genannten Straße (früher Bergstraße). Dies war innerhalb der Burgfreiheit, die Jahrhunderte lang ein eigenes, von der Stadt getrenntes Territorium.

Als 1564 der Rat der Stadt Essen die Augsburgische Konfession annahm, erfolgte daraus die Gründung der protestantischen Stadtschule. Sie zog in die umgebaute Kapelle des Hospitals zum Heiligen Geist an der Südseite des heutigen Kopstadtplatzes.

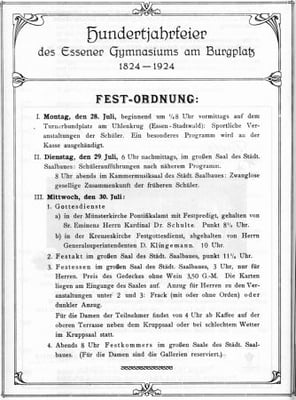

Die Zusammenlegung beider Schulen im Jahre 1819 erfolgte aus ihrem sich abzeichnenden Untergang. Die an der Südseite des Burgplatzes gelegene "Auerspergische Kurie" (heute etwa Burgplatz‑Buchhandlung) diente als Schulgebäude. Zwischen den Jahren 1821 und 1924 bestand ein gemeinsames Patronat von Stadt und Land. Da die"Auerspergische Kurie" sich bald als unzureichend erwies, wurde Anfang 1824 der vereinten Schule, nun Königliches Gymnasium, die daneben liegende ehemalige Jesuitenresidenz zugewiesen. 1924 endete das Kompatronat von Stadt und Land und die Schule wurde im vollen Sinne staatliches Gymnasium.

Seit dem 1. Weltkrieg hieß die Schule "Gymnasium am Burgplatz". Als der Burgplatz 1933 in "Adolf-Hitler-Platz" umbenannt wurde, tauschte die Schule den alten Namen gegen den heutigen ein.

Das damalige Schulgebäude wurde 1943 durch einen Bombenangriff völlig zerstört.

Die Eröffnung des Neubaus für das Gymnasium fand im Jahr 1952 statt. Er wurde nach Entwürfen des Architekten Loy (der auch das Folkwangmuseum entworfen hat) und des Staatsbauamtes errichtet. Der Neubau umfasste drei Bauabschnitte ‑ Klassentrakt, Turnhalle und Aula ‑ die bis 1956 fertiggestellt wurden. Es ist ein dreigeschossiger Schulbau mit vorkragendem Flachdach und wurde in Anpassung an die übrigen repräsentativen Bauten am Burgplatz mit Muschelkalk verkleidet.

Seit Beginn des Jahres 1974 ist das Burggymnasium eine städtische Schule.

Die Schule liegt an dem historisch bedeutendsten Platz in Essen und bildet mit der Lichtburg und den die gegenüberliegende Seite beherrschenden Bauten des Bistums ein beeindruckendes Ensemble, das die Geschichte Essens thematisiert.

Das Burggymnasium zeigt innen wie außen eine zeittypische Formensprache durch die großen Glasflächen von Fenstern, Gängen und Treppenhäusern sowie die Nichtabgrenzung des Schulhofes zum Burgplatz mit viel Transparenz, Licht und Leichtigkeit. Die Architektur ist Ausdruck der demokratischen Gegenform zur geschlossenen Architektur der [19]30er/40er Jahre.

Das Burggymnasium ist daher bedeutend für die Geschichte des Menschen und für Städte und Siedlungen. Die Erhaltung und Nutzung des Baudenkmals liegt aus wissenschaftlichen und städtebaulichen Gründen im öffentlichen Interesse.

(aus: Denkmalliste der Stadt Essen, Stand: 13.09.2001)

Chronologie im Überblick

9. Jh. - Gründung der katholischen Stiftsschule

1564 - Gründung der lutherischen Lateinschule

1819 - Vereinigung der beiden konfessionellen Gelehrtenschulen

1824 - Einzug in das neue Schulgebäude

1943 - Zerstörung des Schulgebäudes

1952 - Wiederaufbau des jetzigen Schulgebäudes am angestammten Platz

1992 - Einführung von Englisch als 1. Fremdsprache in Klasse 5

1995 - Einführung des Mehrsprachenmodells

1996 - Wiederaufleben des Burgorchesters

2001 - Einführung von Profilklassen zur Schulzeitverkürzung und Begabtenförderung

2004 - Erweiterung und zusätzliche Übernahme des Gebäudes der Luisenschule

2005 - Einführung der Streitschlichter

2006 - Einführung der Möglichkeit des doppelten Sprachenbeginns in der 5 (Latein/Englisch)

2006 - Einführung der Robotik-AG

2007 - Einführung der Musikklasse

2007 - Einführung der Bläserklasse

2008 - Einführung des Chinesischunterrichts

2014 - Gründung Chinesischer Chor

2017 - Auszeichnung als MINT-freundliche Schule

2018 - Auszeichnung als Europaschule

Ehemalige des Burg-gymnasiums

Das Burggymnasium ist seit Generationen fest in der Gesellschaft der Stadt Essen und des Ruhrgebietes verankert.

Viele bedeutende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben ihr Abitur am Burggymnasium erlangt und auch heute trifft man in den Führungsetagen der Wirtschaft, an den Universitäten und in der Politik auf ehemalige Burgschüler.

Als Schule sind wir stolz auf diese herausragenden Persönlichkeiten, deren Lebenswege auch für unsere heutigen Schüler ein Vorbild sein können.

Stellvertretend für viele finden Sie hier eine kleine Auswahl ehemaliger Burgschüler:

Friedrich Alfred Krupp - Industrieller

Prof. Dr. Uta Ranke-Heinemann - Theologin

Karl Joseph Kardinal Schulte - Erzbischof von Köln

Dr. Victor Niemeyer - Ehrenbürger der Stadt Essen

Alexander Schnütgen - Domherr zu Köln, Museum Schnütgen

Eduard Ludwig Alexander - Mitglied des Reichstages

Ernst Eichhoff - Oberbürgermeister von Dortmund

Franz Nekes - Kirchenmusiker

Adolf Kempkes - Chef der Staatskanzlei im Kabinett Stresemann

Friedrich Hammacher - Industrieller

Dr. Dirk Ippen - Verleger

Prof. Dr. jur. Oliver Scheytt - Geschäftsbereichsvorstand für Kultur der Stadt Essen

Carl Humann - Ingenieur, Architekt und Klassischer Archäologe, Entdecker des Pergamonaltars

Weiterführende Informationen zum Burggymnasium:

Spurensuche - Ehemalige Schüler und Lehrer des Burggymnasiums

In unserem Projekt haben wir uns mit den Lebenswegen von Abiturienten und Lehrern des heutigen Burggymnasiums beschäftigt, die Bekanntheit erlangt haben. Ausgehend vom umfassenden Verzeichnis der Abiturienten in der „Festschrift zur Jahrhundertfeier des Gymnasiums am Burgplatz in Essen" aus dem Jahr 1924 konnten wir dabei einen Einblick in die Zeitgeschichte gewinnen, die sich hier widerspiegelt. Vierzehn ausgewählte Biographien möchten wir Ihnen heute vorstellen:

-

Carl Schorn (1818-1900) Jurist und Politiker – Reifeprüfung: 1836

Koch, 1998, Public domain, via Wikimedia Commons „Es wurde damals den Schülern an Stundenzahl und namentlich an häuslichem Arbeitspensum viel mehr zugemuthet, wie heut zu Tage, wo es Princip wird, die Nachmittage ganz frei zu geben und die häuslichen wissenschaftlichen Arbeiten auf ein Minimum zu beschränken.“ (Aus: C. Schorn: „Lebenserinnerungen“, 1. Band, S.44. Bonn 1898)

Carl Philipp Theodor Schorn studierte nach seinem Abitur am „Königlichen Gymnasium am Burgplatz“ (25. August 1836) Rechtswissenschaften in Bonn und Berlin und schloss sich dem Corps Guestphalia an. Seine berufliche Laufbahn begann er 1840 in Berlin und Essen, gefolgt von verschiedenen Positionen im Justizwesen, unter anderem am Oberlandesgericht Hamm und am Landgericht Köln. Im Jahr 1848 wurde er in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt, wo er Jakob Grimm ersetzte und Mitglied der Fraktion „Württemberger Hof“ war. Nach dem Scheitern der Revolution, konnte er seine juristische Karriere in der preußischen Rheinprovinz nahtlos fortsetzen und bekleidete bis zu seiner Pensionierung 1883 hohe Positionen. Er war auch an der Gründung des Beethovenvereins in Bonn beteiligt und verfasste Schriften zur Kulturgeschichte des Rheinlandes. In seinen Lebenserinnerungen erinnert er sich auch an seine Zeit am königlichen Gymnasium. Schorn starb 1900 in Bonn und wurde auf dem Melaten-Friedhof in Köln beigesetzt.

Quelle: Wikipedia, s.v.: „Carl Philipp Theodor Schorn“ (Stand: 26.09.2024).

Friedrich Alfred Krupp (1854-1902) Industrieller – Reifeprüfung: extern

Ludwig Noster, Public domain, via Wikimedia Commons „Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht mehr Fehler. Nur wer die Hände in den Schoß legt, macht gar keine Fehler.“

Friedrich Alfred Krupp war nur zwei Jahre auf dem Königlichen Gymnasium am Burgplatz aufgrund von gesundheitlichen Problemen. Schon in jungen Jahren litt er an Asthma und Rheuma, was seinen Körper geschwächt hat. Aus diesem Grund hat er seine Bildung größtenteils durch Hauslehrer erhalten. Friedrich Alfred Krupp hatte ein kompliziertes Verhältnis zu seinem Vater, der ihm ein Ingenieurstudium verwehrte und stattdessen eine praktische Ausbildung im Familien- unternehmen forderte. 1882 wurde er in das Direktorium des Unternehmens aufgenommen und besuchte auch die Technische Hochschule in Braunschweig. Zudem pflegte er wichtige Auslandsbeziehungen und spielte eine zentrale Rolle bei der Übernahme des Stahlwerks Annen. Politisch war er ein einflussreicher Befürworter der deutschen Militarisierung. Er engagierte sich auch in der Sozialpolitik.

Quellen: thyssenkrupp.com; de.m.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Alfred_Krupp.

Carl Humann (1839-1896) Ingenieur, Architekt, Archäologe – Reifeprüfung: 1859

Public domain, via Wikimedia Commons Carl Humann wurde vor allem durch die Entdeckung des Pergamonaltars bekannt. Nach seiner Ausbildung zum Ingenieur arbeitete er zunächst im Straßen- und Eisenbahnbau, wo er unter anderem im Osmanischen Reich tätig war. Während seiner Arbeit in Kleinasien entdeckte Humann die Ruinen der antiken Stadt Pergamon, die ihn stark faszinierten. In den 1870er Jahren begann er auf eigene Initiative erste archäologische Forschungen. Von 1878 bis 1886 leitete er im Auftrag des Königlichen Museums in Berlin die systematischen Ausgrabungen in Pergamon. Dabei entdeckte er den Pergamonaltar, ein monumentales Bauwerk aus dem 2. Jahrhundert v. Chr., das heute als Meisterwerk hellenistischer Kunst gilt. Unter seiner Aufsicht wurde der Altar nach Berlin gebracht, wo er rekonstruiert und im Pergamonmuseum ausgestellt wurde. Neben den Ausgrabungen in Pergamon war Humann auch an weiteren archäologischen Projekten im Osmanischen Reich beteiligt, etwa in Magnesia und Priene. Seine Arbeiten trugen wesentlich zur Erforschung der antiken Kulturen Kleinasiens bei und machten ihn zu einem bedeutenden Pionier der Archäologie.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Humann.

Julius von Waldthausen (1858-1935) Diplomat – Reifeprüfung: 1877

Die Woche, 1911, PD-alt-100, via Wikimedia Commons Dr. jur. Julius von Waldthausen studierte Rechtswissenschaften in Göttingen. Er wurde Privatsekretär bei Herbert von Bismarck, dem Sohn des Reichskanzlers, damals Staatssekretär im Auswärtigen Amt. Ab 1885 arbeitete er im diplomatischen Dienst des Deutschen Kaiserreichs. Waldthausen lebte und arbeitete in vielen Ländern, darunter Spanien, Russland und Argentinien. Er setzte sich dafür ein, die deutschen Interessen zu fördern und reiste viel um die Welt. Seine Heimatstadt Essen vergaß er nicht. So spendete er im 1. Weltkrieg Nägel für den „Schmied von Essen“ und stiftete einen Lazarettwagen. Nach seiner Pensionierung 1914 lebte er in Bassenheim bei Koblenz und gründete eine Stiftung, die bedürftige Familien unterstützte. Er reiste weiterhin und vertrat Deutschland bei wichtigen Anlässen. Julius von Waldthausen starb 1935 während einer Reise nach Grönland. Sein Andenken wird durch die Julius von Waldthausen Stiftung in Essen bewahrt. Er hatte einen Sohn, Helmuth, der im Zweiten Weltkrieg (1943) fiel.

Quelle: Wikipedia, s.v.: „Julius von Waldthausen“ (Stand: 27.09.2024).

Salomon „Fritz“ Hirschland (1861-1944) HNO-Arzt – Reifeprüfung: 1882

Salomon „Fritz“ Hirschland gehörte zu der Familie Hirschland, die eine der führenden Familien von Essen war. Er steht hier für die neun Mitglieder seiner Familie, die im 19. Jahrhundert das heutige Burggymnasium besuchten. Sie waren später in der Stadtverwaltung tätig, mit mehreren Familienmitgliedern im Stadtrat. Die Hirschlands waren philanthropisch orientiert und finanzierten Schulen, Wohltätigkeitsorganisationen sowie kulturelle Einrichtungen. Salomon folgte seinem Vater Moses, dem ersten akademisch ausgebildeten Arzt in der Stadt Essen und wurde der erste HNO-Arzt in Essen. Er arbeitete im Krupp Krankenhaus. Darüber hinaus hatte er eine bedeutende Privatpraxis und betreute als Arzt das Theater der Stadt Essen. Zu seinen Patienten gehörten bekannte Essener Persönlichkeiten. Sein Ansehen war so groß unter Kollegen - weit über Essen hinaus. Die internationale Vereinigung der Laryngologen ehrte Salomon Fritz Hirschland 1961 zu seinem hundertsten Geburtstag. Fritz Hirschland war ein begeisterter Kunstliebhaber und ein ausgezeichneter Pianist. Er spielte oft Duette mit populären Musikern in seinem eigenen Haus, das immer offen für Essener Künstler war. Nach 1938 ging er mit seiner niederländischen Ehefrau Clara (Hochzeit 1895 in Den Haag) in die Niederlande und ließ sich in Den Haag nieder. Beide wurden ins Konzentrationslager deportiert und ermordet. Der 82-jährige Salomon Hirschland starb in Westerbork am 14. Mai 1944, seine Ehefrau Clara Speijer am 16. August 1944 in Bergen-Belsen. Ihr Sohn Erhard wurde bereits 1942 in Auschwitz getötet. Ihre Söhne Rudolf und Herbert überlebten.

Quellen: familienbuch-euregio.de; thekesters-net.translate.goog; hirschland.com.

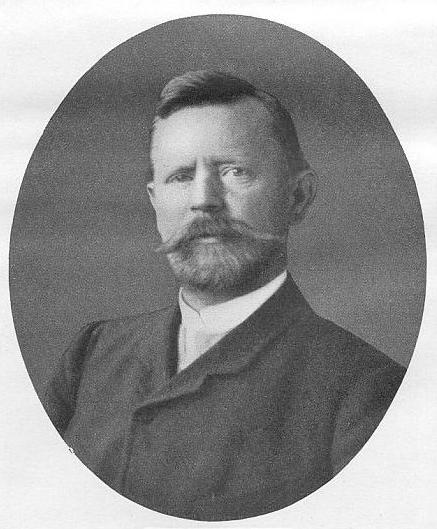

Konrad Ribbeck (1861-1929) Oberstudienrat, Stadtarchivar – Lehrer: 1888-1929

„Wenn von der Geschichte Essens die Rede ist, wird man seinen Namen immer zuerst nennen, denn er hat sie tief ausgeschöpft und Nachfolgern den Weg gewiesen.“ (Aus dem Artikel „Vater der Essener Geschichte“. Erschienen in der WAZ vom 08.12.1954)

Konrad Ribbeck unterrichtete seit 1888 am Königlichen Gymnasium am Burgplatz. Daneben widmete er sich intensiv der Erforschung der Essener Stadtgeschichte. Aufgrund seiner umfassenden Arbeiten auf diesem Gebiet wird er heute als der „Vater der Essener Geschichtsschreibung“ bezeichnet. Professor Dr. Ribbeck war langjähriger Vorstandsvorsitzender des „Historischen Vereins für Stadt und Stift Essen“ und bald nebenamtlich als Archivar der Stadt Essen tätig. 1906 ließ er sich für drei Jahre vom Schuldienst freistellen, um seine „Geschichte der Stadt Essen“ zu verfassen. Natürlich widmete er sich auch der „Geschichte des Gymnasiums“ in Essen und schrieb einen umfassenden Beitrag in der Festschrift zur Hundertjahrfeier 1924. Konrad Ribbecks Söhne besuchten als Schüler das Gymnasium: Ernst Ribbeck war Abiturient im Jahr 1911, Heinz 1914- beide fielen als Soldaten im Ersten Weltkrieg. Nur Werner, der seine „Notreifeprüfung“ 1916 ablegte, überlebte.

Quellen: „Vater der Essener Geschichte“. Artikel in der WAZ vom 8.12.1954, Festschrift zur Jahrhundertfeier u. w.

Walter Forstmann (1883-1973) U-Boot-Kapitän, „Siedlervater“ – Eintritt Marine: 1900

Anonym, 1916, Gemeinfrei, via Wikimedia Commons Walter Forstmann besuchte das Burggymnasium in Essen. Anders als sein jüngerer Bruder ist er in der Abiturientenliste nicht verzeichnet. Bereits im Jahr 1900 trat er in die Kaiserliche Marine ein und erlebte dort eine steile militärische Karriere. Während des Ersten Weltkriegs wurde er Kommandant des U-Boots U 39 und gehörte zu den erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten seiner Zeit. Für seine Verdienste erhielt er den Orden Pour le Mérite, eine der höchsten preußischen Auszeichnungen. Im Jahr 1918 veröffentlichte er ein Buch über seine Erlebnisse: „U 39 auf Jagd im Mittelmeer“. Nach dem Krieg wurde er Betriebsdirektor der August-Thyssen-Hütte in Duisburg. Im Zweiten Weltkrieg stieg er zum Kapitän zur See auf. Nach dem Krieg engagierte er sich für den Siedlungsbau und wurde mehrfach für sein Engagement ausgezeichnet. Walter Forstmann starb am 2. September 1973 in Essen Bredeney.

Quelle: Wikipedia, s.v.: „Walter Forstmann“ (Stand: 25.09.2024).

Felix Linnemann (1882-1948) Vierter Präsident des DFB – Reifeprüfung: 1902

„Dass diese von echt nationalsozialistischem Geiste durchdrungen sein muss, erscheint im Hinblick auf das einheitliche Volksempfinden und den Geist der nationalsozialistischen Polizei selbstverständlich“ (Quelle: Zit. nach: Ralf Lorenzen: „Gnadenloser Papa Gnädig“, taz vom 25.01.2020)

Felix Linnemann studierte zunächst Jura und Medizin, gab das Studium aber ohne Abschluss auf. In dieser Zeit widmete er sich bereits dem Fußball: 1902 wurde er zum Mitglied des „Berliner FC Preussen“ und 1908 als Vorstand gewählt. 1910 wurde er in Berlin als Kriminalkommissar-Anwärter übernommen. 1914 wurde er eingezogen. Nach dem Krieg wurde als Kriminalinspektor eingesetzt und stieg bis 1933 zum Kriminalrat auf. Daneben widmete sich weiter dem Fußball. Bereits 1919 wurde er zum zweiten Bundesvorsitzenden des DFB berufen. 1925 stieg er zum Bundesvorsitzenden auf. Unter nationalsozialistischer Herrschaft stieg der Sportfunktionär weiter auf, war aber weiterhin vor allem für den Fußball zuständig - u.a. während der olympischen Spiele 1936. Er setzte 1938 Sepp Herberger als „Reichstrainer“ ein. Bis 1945 blieb Linnemann DFB-Vorsitzender. Inzwischen Leiter des Kriminalinstituts in Berlin beantragte er im Mai 1937 die Aufnahme in die NSDAP. 1939 wurde er zum Regierungs- und Kriminaldirektor in Hannover befördert. 1940 trat er der SS bei und stieg nach seiner Versetzung ins Reichssicherheitshauptamt in Berlin am 30.01.1945 zum SS-Standartenführer auf. Felix Linnemann war als Dienststellenleiter in der Region Hannover für die Deportation der ortsansässigen Sinti und Roma in die Konzentrationslager verantwortlich. Er wurde am 26.05.1945 als SS-Mitglied von der britischen Militärregierung für sechs Monate im Lager Westertimke interniert. Nach seiner Entlassung lebte er bis zu seinem Tod im Jahr 1948 in Freiheit.

Quelle: Wikipedia, s.v.: „Felix Linnemann“ (Stand: 18. Juni 2024).

Friedrich von Bülow (1889-1984) Jurist und Manager – Reifeprüfung: 1904

OCCWC, Public Domain, via Wikimedia Commons „[...] der starke Einsatz von Ausländern [...] mache Vorkehrungen notwendig, damit Disziplinlosigkeiten schnell und wirksam unterdrückt werden könnten.“ (Auszug aus einem Schreiben von Bülows an die Gestapo angesichts der Aufstellung einer „Werkschutzgruppe“ im Jahr 1942. Hier zit nach: Alfried Krupp von Bohlen und Halbach und der Nationalsozialismus.“ Ergebnisse eines Rechercheprojekts. S. 40, Stand 2023)

Friedrich von Bülow studierte Jura und strebte dann eine Karriere im Management an. Wie schon sein Vater, leitete er von 1932 bis 1936 die Berliner Vertretung der Friedrich Krupp AG. Von 1933 bis 1936 war er persönlicher Assistent von Gustav Krupp. Zwischen 1936 und 1938 war er Sondervertreter der Firma in Brasilien und leitete anschließend Abteilungen der Krupp-Gussstahlfabrik in Essen. Während des Zweiten Weltkrieges hatte er mehrere Schlüsselpositionen: Er war Prokurist, Leiter des Werkschutzes der Gussstahlfabrik und als Leiter von Arbeitslagern, in denen Zwangsarbeiter, darunter KZ-Häftlinge, eingesetzt wurden, verantwortlich. Als „Hauptabwehrbeauftragter“ stand er in Kontakt mit der Gestapo. 1948 wurde er im Nürnberger Krupp-Prozess wegen der Verbrechen im Zusammenhang mit Zwangsarbeit - wie auch Alfried Krupp - als einer der Hauptverantwortlichen zu zwölf Jahren Haft verurteilt und in das Militärgefängnis in Landsberg am Lech verbracht. Ebenso wie Krupp wurde er am 31. Januar 1951 begnadigt. Bülow war einer der wenigen Angeklagten, denen man eine NSDAP-Mitgliedschaft nicht nachweisen konnte. Er lebte nach den Geschehnissen ein reguläres Leben, bis er am 17. Januar 1984 verstarb.

Quellen: wikipedia, s. v. „Friedrich von Bülow“, Stand: 27.09.2024; https://www.krupp-stiftung.de/app/uploads/2023/07/Rechercheprojekt-Alfried-Krupp-und-der-NS-Ergebnisse.pdf.

Josef de Vries SJ (1898-1989) Jesuit, Philosoph – „Kriegsreifeprüfung“: 1917

„Ohne den Einsatz der ganzen Person kommt der Mensch in der Philosophie nicht zu tieferen Einsichten“ (Aus: J. de Vries: „Grundfragen der Erkenntnis“. München 1980)

Josef de Vries war nur wenige Jahre Schüler des Burggymnasiums. Er trat nach seinem Abitur mitten im Ersten Weltkrieg dem Jesuitenorden bei und studierte in den Niederlanden Philosophie. Nach seiner Promotion war er zwei Jahre in Rom tätig. 1934 wurde er zum Professor an der Philosophischen Fakultät der Jesuiten in Pullach berufen. Von 1942 bis 1971 war er Dekan der Fakultät und betreute zudem als Studienpräfekt die jungen Jesuiten. Der Sohn eines Zeitungsredakteurs aus dem sauerländischen Ochtrup war seit 1929 erst Mitarbeiter, dann seit 1932 Redaktionsmitglied der Zeitschrift „Scholastik“ (Nachfolge seit 2021 „Zeitschrift für Theologie und Philosophie“). Er verfasste darin über 800 Buchbesprechungen. Bekannt wurde er für seine Erkenntnistheorie und seine Auseinandersetzung mit der Scholastik.

Quelle: Wikipedia, s.v. Josef de Vries (Stand: 25.09.2024).

Kurt Lewy (1899-1963) Maler und Emailleur – Reifeprüfung: 1919

„Als reactie op de vernielzuchtige stromingen in een verstoorde en chaotische wereld, streef ik een perfect evenwicht na in de verhouding tussen vormen en kleurwaarde. De uitdrukking van innerlijke rust is de essentiële voorwaarde van mijn werk, in een geest van zuiverheid en logica.“ (Zit nach: Marc de Groote: „De innerlijke rust van Kurt Lewy. 2020)

Kurt Lewy war ein Student an der Folkwangschule in Essen und von 1919 bis 1923 an einer Staatlichen Hochschule für bildende Künste in Berlin. Die Emailliertechnik erlernte er in Pforzheim. 1926 hatte er seine allererste Ausstellung im Folkwangmuseum Essen. Weitere Ausstellungen waren in Leipzig, Stuttgart, Berlin, Monza und in London. Daraufhin lehrte er an der Folkwangschule Essen, jedoch verlor er seinen Beruf nachdem die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen. 1935 emigrierte er nach Belgien, aber als Hitler Belgien 1940 überfiel, sahen die Belgier ihn als feindlicher Ausländer an, weswegen er nach Frankreich in ein Lager deportiert wurde. 1942 konnte er entkommen und tauchte in Brüssel unter. 1944 wurde er im Juni festgenommen und im SS-Sammellager-Mecheln inhaftiert. Später wurde er befreit und erhielt 1955 die belgische Staatsbürgerschaft. Lewy gestaltete Fenster und Toraschrein der Neuen Synagoge in Essen.

Quellen: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewy; https://www.booklooker.de/Bücher/Kurt-Lewy+KURT-LEWY-maler-grafiker-emailleur-Herausgegeben-im-Juni-1959-als-schrift-9-der/id/A02nE27X01ZZq.

Hugo Kükelhaus (1900-1984) Philosoph, Pädagoge, Künstler – Reifeprüfung: 1920

„Der Mensch ist eine Natur in der Natur“ (https://www.aphorismen.de)

Hugo Kükelhaus studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Psychologie und lernte das Tischlerhandwerk. Er beschäftigte sich intensiv mit den Themen menschliche Wahrnehmung, Nachhaltigkeit und ökologische Gestaltung. Kükelhaus' bekanntestes Werk ist das „Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne“, eine Ausstellung, die Menschen dazu ermutigt, ihre Sinne bewusst zu erleben und die Entfremdung durch moderne Technologien zu hinterfragen. Sein pädagogischer Ansatz basierte auf ganzheitlichem Lernen durch sinnliche Erfahrung. Er kritisierte die moderne, technisierte Welt, die seiner Meinung nach den Menschen von natürlichen Rhythmen entfremdete, und setzte sich für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen ein. In seinen Schriften wie „Unmenschliche Architektur“ und „Fühlende Umwelt“ verband er Architekturkritik mit Ideen zu Wahrnehmung und Umweltbewusstsein. Kükelhaus bleibt eine zentrale Figur für alternative Bildungsansätze und ökologische Themen.

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_Kükelhaus.

Uta Ranke-Heinemann (1927-2021) Kath. Theologin, Autorin – Abitur: 1947

Stuart Mentiply, GFDL 1.2, via Wikimedia Commons „Im Vatikan kommst du als Frau nur mit dem Staubsauger nach oben“ (Quelle: Zit. nach: Uta Ranke-Heinemann: „Archiv zum Tod von Uta Ranke-Heinemann“, Deutschlandfunk vom 26.03.2021)

Uta Ranke-Heinemann in der Bezirksregierung Düsseldorf kämpfte die Tochter des Essener Bürgermeisters 1945 persönlich für die Genehmigung, das Burggymnasium besuchen zu können. Dort machte sie ihr Abitur als einziges Mädchen in einer Jungenschule und absolvierte die Prüfung mit Auszeichnung. Auch lernte sie ihren Ehemann am Burggymnasium kennen, da sie Klassenkameraden waren und die beiden heirateten am 30. Dezember 1954. Nach ihrem Abitur studierte sie zunächst 13 Semester evangelische Theologie an den Universitäten Basel, Oxford, Montpellier und Bonn. Dann konvertierte sie zum katholischen Glauben und habilitierte sich als erste Frau weltweit in katholischer Theologie. Sie war 1970 weltweit die erste Professorin auf einem Lehrstuhl für Katholische Theologie. Sie verlor am 15. Juni 1987 die Lehrbefugnis für katholische Theologie, da sie nicht an die Jungfrauengeburt glauben konnte. Sie sah die Jungfrauengeburt eher theologisch als biologisch. Ihr Buch „Eunuchen für das Himmelreich“, welches im Oktober 1988 erschien, erregte viel Aufmerksamkeit aufgrund des Titels und wurde zum Bestseller. Sie hat im Buch über die Geschichte der katholischen Sexualmoral, von Jesus bis Benedikt XVI geschrieben. Nicht nur setzte sie sich für Frauen ein, sondern äußerte Kritik an Priestern, welche ihre Macht ausüben und ihre sexuellen Bedürfnisse an Kindern oder Frauen gegen ihren Willen durchsetzen. Seit 1970 engagierte sie sich für Entwicklungspolitik und humanitäre Hilfe und hat Hilfsgüter nach Vietnam gebracht. 1999 kandidierte sie für das Amt der Bundespräsidentin.

Quelle: Wikipedia, s.v.: „Uta Ranke-Heinemann“ (Stand: 15. Mai 2024).